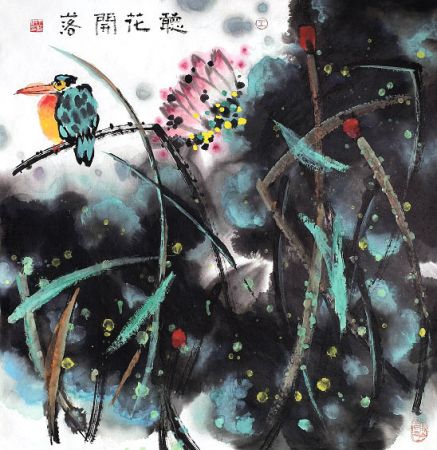

——观王治洪先生的《听花开落》

作者:张石

王治洪不仅用水墨画描绘秋天的暮歌,也利用他多年的西画功底,以幽兰的冷色点染秋天。当我看到他的《听花开落》这幅画,那冷森的秋景,孤独的鸟儿,寒花断影,残叶点红,令我感动,我为其题写了如下诗作:

寂寞秋莲淡若菊

伶仃野禽蓝似水

秋风劲吹千般叶

残红冷泪更向谁

中国人历来不太喜欢万物凋零的秋景,因为这些往往和寂灭相联。中国人最喜欢生机勃勃,“美”的原意是“大羊”,壮大而饱含生命力的壮观,是中国人美与希望的源泉。

但是与世俗的美学不同的禅宗美学,则对“残缺之美”有一种偏爱,这种“残”与“灭”的境界,是“寂”的艺术再现,是无限可能性的零位贮藏所的诗化的象征, “一片冰心在玉壶”,境寒心更寂,身冷魂愈清。这冷然之境,将在斑斓色彩中无限升华的生命的激动,悄然凝结在秋霜的肃穆中,比春更多孕含,比夏更多启迪。

闻一多先生在评论诗人贾岛,也就是僧人无本时指出:“我们该记得贾岛曾一度是僧无本。我们若承认一个人前辈子的蒲团生涯,不能因一旦返俗,便与他后半辈子无关。则现在的贾岛,形貌虽是个儒生,骨子里恐怕还是一个释子在,所有一切属于人生背面的、消极的、与常情背道而驰的趣味,都可以溯源到早年在禅房的教育背景。……他爱静、爱瘦、爱冷,也爱这些情调的象征——鹤、石、冰雪……”

王治洪就是一个“更爱”这种情调的画家,看这幅《听花开落》,虽然也有一朵盛开的莲花,但是更多的是裸茎上的一点孤独的红,几片将落未落的叶,应该说,这样的画家更能深入地揭示人生的本质。因为“缺”比 “全”更能告诉我们人生的真谛,一片飘落的秋叶往往比春花更使人动容, “缺”是“全”的源泉,它与世界最深的本质“空”与“无”相连, 这也许就是我们看到王治洪的画作时,为什么会比看一些其他的画作时,更容易拨响我们心中最深处的琴弦的原因。

- 新漫评:为什么我的作业得了“C2022-03-17

- 日本强震列车脱轨、核电站响火灾2022-03-17

- 法国取消大部分防疫限制措施展开2022-03-15

- 东西问丨朱诚如:“康乾盛世”时2022-03-15

- 东西问丨卢载宪:韩中建交步入“2022-03-15